La battaglia di Montecassino

di Gianni Sarro

PROLOGO

Il primo settembre del 1939 la Germania invadeva la

Polonia: era l’atto conclusivo di una strategia politico – militare

inaugurata dai tedeschi nel 1933, anno della presa del potere da parte di

Adolf Hitler, mirante a trascinare l’Europa sotto il dominio nazista. A

fianco dell’alleato germanico l’Italia di Mussolini entrò in guerra circa

un anno dopo: il 10 giugno del 1940. La guerra dell’Italia fascista durò

poco più di tre anni, fu segnata da cocenti sconfitte in Grecia, Africa e

dalla tragica spedizione dell’ A.R.M.I.R. in U.R.S.S. La situazione

precipitò con lo sbarco alleato del 10 luglio 1943 in Sicilia a cui fece

seguito la destituzione da parte del Gran Consiglio del fascismo e l’arresto

( quest’ultimo voluto dal Re) di Mussolini il 25 luglio. Infine, l’8

settembre veniva reso noto l’armistizio con gli alleati firmato tre giorni

prima, il 5, dal maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, nuovo primo ministro.

Ed è all'indomani della firma dell’armistizio che iniziò la vera tragedia

della guerra per la popolazione civile italiana: l’esercito si dissolse e il

Re con il governo fuggirono a Brindisi. I Tedeschi impiegarono pochi giorni a

impossessarsi del controllo della penisola, dalle Alpi a Napoli, non ancora

liberata dagli alleati. I due anni che seguiranno saranno durissimi, nulla

sarà risparmiato agli Italiani: da un lato i bombardamenti a tappeto da parte

degli anglo – americani, dall’altro l’occupazione feroce dei Tedeschi,

costellata di eccidi, rastrellamenti, privazioni di ogni tipo.

Il FRONTE SI FORMA A CASSINO

Una delle storie più tremende della guerra in Italia la

visse Cassino e tutta la Ciociaria, completamente sconvolte dai

sanguinosissimi combattimenti tra gli Alleati e i Tedeschi. Gli alleati il 9

settembre del 1943 sbarcarono a Salerno. Il 10 settembre iniziava il primo

bombardamento su Cassino, che rimarrà sotto le bombe degli aerei e dell’artiglieria

per 8 mesi quando verrà liberata dagli alleati, ormai ridotta a un cumulo di

macerie. I tedeschi fecero sfollare Cassino, per prepararvi meglio la loro

difesa. In questa fase la parte del leone la fece la R.A.F., l’aviazione

inglese, che era padrona assoluta dei cieli italiani. La popolazione non

intuì che stava per iniziare un lungo calvario: il 28 settembre, mentre

Napoli stava per essere liberata, su Cassino si abbatté uno dei più violenti

bombardamenti della guerra. Quel giorno i Tedeschi avevano rastrellato una

sessantina di civili e li avevano portati alla stazione ferroviaria a

scaricare fusti di benzina: appena videro le formazioni dei bombardieri

alleati comparire nel cielo, i soldati scapparono in alcuni depositi da dove

tenevano sotto tiro con i loro fucili i civili, i quali rimasti immobili sotto

il bombardamento morirono quasi tutti; solo sei o sette di loro si salvarono.

Intanto l’8 settembre, dopo l’annuncio dell’armistizio,

i tedeschi avevano preso il controllo della città, quasi senza trovare

resistenza, se non a porta S. Paolo. Hitler decise di affidare il comando

delle armate del Sud- Ovest a Kesselring. Questa nomina avvenne il 21 novembre

del 1943 e fu una grande sorpresa: infatti fino all’ultimo momento questo

incarico sembrava dover essere ad appannaggio di Erwin Rommel. Cosa era

successo? Pare che quest’ultimo fosse convinto della necessità, per i

Tedeschi, di abbandonare il sud Italia e attestarsi nel nord, per proteggere

meglio i confini del Reich. Kesselring da parte sua aveva il gran merito di

aver saputo far sganciare il grosso delle truppe tedesche dalla Sicilia e

portarle in salvo, dopo lo sbarco alleato sull’isola. Inoltre era molto

abile nella strategia della guerra di posizione e di logoramento: assicurava

quindi a Hitler quello che lui voleva, vale a dire fermare al più presto l’avanzata

degli alleati, tenendoli bloccati il più a lungo possibile nel sud della

penisola, in attesa di tempi migliori per i Tedeschi. Infine era stato sempre

Kesselring a prendere velocemente il controllo di Roma. Uno dei primi ordini

impartiti da Kesselring, quando ancora non era stato nominato comandante, fu

quello di resistere sulla linea del Volturno fino al 15 ottobre agli attacchi

della Vª Armata alleata: questo per avere il tempo di completare la linea

Gustav, che sarebbe dovuta essere il perno inespugnabile della linea di difesa

tedesca. Il motivo della decisione dei Tedeschi di attestare il fronte intorno

a Cassino va ricercato nella conformazione del territorio che va da Roma a

Napoli, la cui natura è caratterizzata da una serie di rilievi valicabili

soltanto attraversando strette strisce di terra. All’epoca l’ unica strada

interna atta al passaggio di truppe motorizzate era la statale n°6 ovvero la

Casilina e Monte Cassino era la vera chiave di accesso per Roma. Lì infatti

la valle del fiume Rapido forma un angolo retto con la valle del Liri e

consente a chi ne avesse tenuto il possesso di dominare entrambe le valli per

chilometri, quindi tenere Monte Cassino significava controllare la via

Casilina. I tedeschi avevano trasformato il monte e tutta la zona circostante

in un immenso bunker, disseminando ovunque postazioni di cannoni, piazzole per

nidi di mitragliatrici, ricoveri in caverna e campi minati lungo le rive dei

fiumi e i fianchi del rilievo montuoso. Infine non va dimenticato che questo

è il punto più stretto della penisola tra il Tirreno e l’Adriatico: i

tedeschi quindi decisero di costruire tre linee difensive parallele, distanti

12 – 18 km l’una dall’altra:

1. la linea REINHARD che andava dalla foce del Garigliano

fino all’Adriatico sul fiume Sangro;

2. la linea GUSTAV lungo il corso dei fiumi Liri e

Garigliano

3. la linea SENGER – RIEGEL ( meglio nota come Hitler)

che correva sulla direttrice Pontecorvo – Aquino – Piedimonte San

Germano.

La battaglia di Cassino fu una delle più sanguinose e dure

che si svolse nel teatro di guerra europeo. Gli alleati impiegarono otto mesi,

dai primi bombardamenti su Cassino del settembre ’43 fino all’ultima

offensiva del maggio ’44, per sfondare le linee tedesche. Il 22 gennaio 1944

gli alleati effettuarono anche uno sbarco ad Anzio, ma non seppero

approfittare del momentaneo sbandamento dei Tedeschi, finendo impantanati

anche sul litorale laziale. Quando all’inizio di gennaio del ’44 gli

alleati sferrarono la prima possente offensiva contro i Tedeschi, i due

eserciti si fronteggiavano così schierati:

-ALLEATI-

a) 5° Armata al comando del Generale Mark Clark

·

X

C.A. britannico sul Garigliano;

·

II

C.A. americano sul Rapido dinanzi alla piana del Liri, a Cassino e a Caira;

·

Corpo

di spedizione francese ( formata da contingenti di soldati marocchini e

algerini) sull’alto Rapido e in corrispondenza della valle del Rio Secco;

·

VI

C.A. (formata in prevalenza da divisioni americane e britanniche) nelle zone

di Salerno e Napoli;

·

La

riserva d’armata, in cui era presente anche un raggruppamento motorizzato

del collassato esercito italiano.

b) 8° armata al comando di Sir Oliver Leese

·

XXXI

C.A. (formata da divisioni britanniche e indiane) sull’alta e media valle

del Sangro;

·

V

C.A. ( paracadutisti canadesi e contingenti indiani) nella bassa valle del

Sangro;

·

Riserva

d’Armata formata dalla 2° divisione neozelandese.

c) Riserva generale

·

I

C.A. canadese, 3° divisione ftr. polacca carpatica.

tedeschi

a) 10° armata sul fronte Garigliano – Cassino –

Sangro

XIV C.A., formato da contingenti corazzati, di fanteria e

da montagna , tra il Garigliano e l’alto Rapido;

LXXVI C.A., formato da gruppi alpini, di fanteria

semplice e paracadutisti, nella valle del Sangro.

LE TRE BATTAGLIE DI Cassino

Dopo aver martellato con i bombardamenti la zona di Cassino

per quasi quattro mesi, gli alleati decisero che era giunto il momento di

sferrare l’attacco con le truppe terrestri, per sfondare le linee tedesche e

arrivare finalmente a Roma. Qui va fatta subito una precisione sulla

numerazione delle battaglie per la presa di Cassino: per i tedeschi furono

tre, infatti subirono tre attacchi da parte alleata a partire dall’inizio

del 1944, il primo dal 17 gennaio al 18 febbraio, il secondo dal

15 al 23 marzo e il terzo e decisivo dall’ 11 al 20 maggio. Per gli

Alleati, invece, le battaglie sono quattro: infatti suddividono in due

distinte battaglie quella dal 17 gennaio al 18 febbraio. Questo perché mentre

dal 17 gennaio al 7 febbraio furono le truppe Anglo – Americane della Vª

armata a combattere i Tedeschi, dall’ 8 febbraio andò a combattere a

Cassino l’VIIIª del gen. Freyberg composta da soldati Neozelandesi e

Indiani. Abbiamo adottato la numerazione tedesca evidentemente non per

simpatia, ma perché nell’attacco sferrato dagli Alleati nel periodo gennaio

febbraio non ci fu una soluzione di continuità dell’offensiva, ma piuttosto

un’ avvicendamento di truppe tra le loro fila : appare quindi congruo

parlare di te battaglie di Cassino.

LA PRIMA BATTAGLIA (17 gennaio – 7 febbraio)

- Il primo

attacco alla fortezza naturale di Cassino venne sferrato alle 9 di sera del 17

gennaio dal X corpo d’armata britannico insieme al II corpo d’armata

americano: la forza d’urto dell’offensiva alleata fu così forte che il 18

si profilò il crollo di tutto il fronte di Cassino. Per parare il colpo il

feldmaresciallo Kesselring richiamò in tutta fretta buona parte delle sue

riserve a contrapporsi agli Angloamericani. Furono quindi richiamate due

divisioni di Panzer Grenadier ( la 29ª e la 90ª) e alcuni contingenti della

Divisione Herman Göring

che riuscirono

a respingere l’offensiva. La prima battaglia per la conquista di Cassino

entrò nel vivo il 20, quando la 36ª divisione americana attaccò i Tedeschi

cercando di guadare il fiume Rapido: l’offensiva fu un sanguinoso fallimento

e i due reggimenti di punta furono quasi annientati. Le perdite della 36ª

divisione furono così ingenti da essere considerato uno dei maggiori disastri

per l’esercito americano dopo l’assalto subito dai Giapponesi a Pearl

Harbour. Nel frattempo il 22 gli alleati diedero inizio all’operazione Shingle

(tegola di legno), e cioè allo sbarco di Anzio. Lo scopo di Shingle fu

quello di tagliare le principali linee di comunicazione dei tedeschi nei Colli

Albani e di colpire alle spalle il 14° corpo d’armata tedesco. Lo sbarco

del 6° corpo d’armata del Generale Lucas tecnicamente riuscì, ma quello

che per Churchill doveva essere un "gatto selvatico" divenne,

(usando sempre le parole del primo ministro britannico) "una balena

arenata". Successe infatti che i tedeschi ancora una volta reagirono con

una prontezza impressionante, e pur disponendo di meno soldati e meno

materiali andarono vicinissimi a ributtare in mare gli Alleati. Questo

comportò che anziché essere aiutati dal 6° corpo le forze di Mark Clark

dovettero sferrare un nuovo attacco alla linea Gustav, questa volta da nord di

Cassino, per evitare l’annientamento della testa di ponte di Anzio. Così il

24 gennaio la 34ª divisione americana, appoggiata sul suo fianco dal corpo di

spedizione francese (formato per lo più da effettivi marocchini e algerini)

attaccò nuovamente Cassino, cercando di penetrarvi da nord est. I Tedeschi

resistettero per una settimana, e solo il 29 gli Alleati riuscirono a occupare

il villaggio di Cairo. Per un attimo sembrò che la strada aperta dai Francesi

del gen. Juin potesse servire per puntare su Piedimonte San Germano e

Roccasecca, invece il 142° reggimento del gen. Ryder ripiegò verso sud,

direzione Monte Cassino. Questo perché gli Americani nutrivano una sorte di

ossessione nei confronti di Cassino e del suo monte, peraltro strategicamente

giustificabilissima come abbiamo visto precedentemente, ma in questo caso non

capirono che i Tedeschi per ora inespugnabili frontalmente (e cioè da

Cassino) avevano aperto un varco sul proprio fianco, che, se sfruttato,

avrebbe rappresentato un vero cavallo di Troia. Ma gli americani non ebbero l’istinto

per seguire l’abbrivio dello sfondamento laterale. Nonostante questo, il 5

febbraio, con un colpo fortunato, il 135° reggimento conquistò una

collinetta sita immediatamente sotto il monastero, ma il pronto intervento di

un contingente della 90ª Panzer Division e dei parà sventarono il colpo.

Sempre il 5 gli Alleati riuscirono a impossessarsi della Rocca Janula. Dopo

poco più di una settimana di aspri combattimenti la Vª armata era riuscita

ad assicurarsi una solida testa di ponte, ma le sue truppe erano esauste ed

inoltre nuovi rinforzi stavano giungendo al comandante tedesco Senger. Fu in

questo quadro che il 6 maturò il cambio della guardia sul fronte alleato e

gli Americani lasciarono il proprio posto al 2° corpo d’armata neozelandese

del generale Freyberg, formate da due divisioni che si erano distinte per la

loro combattività in Africa: la 2ª divisione neozelandese e la 4ª indiana.

L’ordine per Freyberg era di assaltare contemporaneamente Cassino da nord e

da sud – est.

Il BOMBARDAMENTO DELL’ABBAZIA

–

Per il 15 febbraio era fissata la data della ripresa dell’offensiva alleata,

ma prima di dar vita al nuovo attacco, sia il comandante della divisione

indiana Tuker, sia Fryberg si trovarono concordi su un punto: l’Abbazia di

Monte Cassino andava bombardata, gli alleati nutrivano al riguardo una vera e

propria psicosi. A ogni modo nessuno era sicuro che all’interno delle mura

del convento vi fossero né soldati tedeschi né il più piccolo posto di

osservazione. In effetti la Wehrmacht, con l’avvicinarsi del fronte, aveva

stabilito un cordone sanitario di 300 metri intorno al perimetro delle mura

dell’Abbazia, eppure la massiccia mole dell’Abbazia incuteva timore agli

Alleati. Di sicuro vi era un dato: una volta deciso di sfondare la linea di

Cassino frontalmente era necessario impadronirsi dell’altura del Monte

Cassino. Fu così che Tuker e Fryberg chiesero un pesante bombardamento dell’Abbazia,

in quanto necessario dal punto di vista militare. D’altronde se era vero che

nemmeno un Tedesco trovasse ricovero dentro l’Abbazia era pur vero che tutto

il Monte pullulava di soldati della Wehrmacht. La psicosi di Monte Cassino era

aumentata da una serie di cartelli che i Tedeschi avevano lasciato in giro,

che recitavano: " voi siete sotto l’osservazione del nemico, non siate

sciocchi". Oltretutto un aereo di ricognizione alleato sorvolando l’Abbazia

aveva asserito di aver visto sul Convento delle antenne radio, che invece

erano dei parafulmini….

La decisione di bombardare l’Abbazia era ormai presa

nonostante il parere contrario di Clark, che poi fu colui che, a malincuore,

dovette dare materialmente l’ordine del bombardamento. Il 14 gli Alleati

gettarono una pioggia di manifestini, in inglese e italiano, in cui

preannunciavano il bombardamento, questo per dar modo sia ai profughi sia ai

religiosi presenti nell’Abbazia di evacuare il convento.

Il conto alla rovescia era alla fine: la mattina del 15, in

una giornata meteorologicamente serena, sul cielo sopra l’ Abbazia si

presentarono 142 aerei B-17 , le temibili fortezze volanti e 82 bombardieri

medi B-25 e B-26 che sganciarono quasi 500 tonnellate di bombe esplosive e

incendiarie. Il bombardamento andò avanti quasi tutta la giornata; alla fine

dell’Abbazia era rimasto un cumulo di macerie, aveva resistito soltanto

parte delle mura perimetrali, il cui spessore aveva retto al bombardamento. I

civili morti durante l’operazione furono un numero variabile tra i 100 e i

300, infatti mai fu possibile stabilire con esattezza quanti sfollati

ospitasse l’Abbazia prima del bombardamento. Il risultato però non fu

quello sperato dagli Alleati infatti nei giorni 16 e 17 i ripetuti attacchi

della 5ª e 6ª brigata si infransero contro l’accanita resistenza dei

Tedeschi, ben protetti nei loro bunker (che non avevano minimamente risentito

del bombardamento…) e fornitissimi di bombe a mano. Alla fine il disastroso

bilancio alleato di questi attacchi fu la perdita di 40 ufficiali e 600

soldati, tra morti e dispersi. Ma ci fu dell’altro; i Tedeschi all’indomani

dell’ attacco aereo si sentirono autorizzati a servirsi in tutti i modi

delle rovine del Monastero, sicché le macerie si trasformarono in una sorta

di bunker naturali per i soldati della Wehrmacht: adesso sì che il Monte

Cassino era pressoché inespugnabile. Ne sfuggì ai tedeschi l’occasione di

fare propaganda: asserirono infatti che gli Alleati non avevano avuto rispetto

nemmeno dei luoghi di culto. Infine il 18 tentarono un attacco i Maori del

28° battaglione neozelandese, ma furono ineluttabilmente respinti dai

Tedeschi. Freyberg allora decise per la sospensione dell’attacco, rimandando

ai primi di marzo la ripresa delle operazioni.

Il bombardamento dell’Abbazia di Monte Cassino alla fine

si risolse in un clamoroso errore tattico e psicologico: il Monastero era

stato abbattuto ma Cassino non era stata presa, e i tedeschi avevano

rafforzato le proprie difese. La prima battaglia di Cassino quindi si concluse

con una sconfitta per le armate alleate: la porta per Roma

rimaneva, per ora, saldamente chiusa: con il catenaccio.

LA SECONDA BATTAGLIA (15- 23 marzo)

- Alexander,

Clark e Freyberg concertarono un nuovo attacco: questa volta l’offensiva

terrestre sarebbe iniziata solo dopo un bombardamento a tappeto di Cassino e

sarebbe stata ancora più diretta che in gennaio – febbraio. Freyberg

soprattutto era convinto che Monte Cassino sarebbe stata presa grazie a un

attacco dal basso, nella stesura dei piani di battaglia commise però un

errore: quello di non considerare che i Tedeschi avevano trasformato le rovine

dell’Abbazia in un vero e proprio fortino. Il piano, denominato operazione

Dickens, prevedeva di espugnare Cassino e la Rocca Janula con le truppe

neozelandesi, mentre gli Indiani avrebbero attaccato il Monte. Qualora fosse

arriso il successo alle due azioni sarebbe intervenuta la 78ª divisione

britannica. Il compito della 78ª sarebbe stato quello di attraversare il

fiume Rapido, ripercorrendo il cammino che tante perdite era costato alla 36ª

divisione americana durante la prima battaglia. Avendo il gen. Clark sollevato

delle obiezioni a questo piano, Freyberg stabilì che l’attacco a Cassino

sarebbe stato sferrato dalla 6ª brigata neozelandese e dalla 5ª indiana con

l’appoggio della 4ª brigata neozelandese. Appena si fosse aperta una

breccia sarebbe intervenuta il resto della 4ª divisione con un gruppo di

carri armati. Questo era il piano d’attacco sulla carta, la realtà dei

fatti fu purtroppo diversa.

L’attacco aereo fu rimandato fino al 15 marzo, dal

momento che, a partire, infatti dal 23 febbraio, per ventuno giorni nevicò e

piovve in continuazione, rendendo inattuabile qualsiasi attività aerea.

Continuarono invece di buona lena i martellamenti dell’artiglieria alleata.

Poi, preceduto dalla parola d’ordine " Bradman batte le mani", il

15 marzo 1944 alle ore 8.30 si presentarono sul cielo di Cassino 775 aerei

(575 bombardieri medi e pesanti e 200 tra caccia e caccia bombardieri) che

rovesciarono sulla città 1000 tonnellate di bombe. Alle 12.30 era tutto

finito, di Cassino, scomparsa sotto le bombe, non rimaneva praticamente più

niente, il panorama offriva solo macerie e immensi crateri. Immediatamente le

truppe alleate passarono all’offensiva, ma con loro immenso stupore furono

accolti dalle mitragliatrici tedesche. Un reduce anni dopo affermò: " i

tedeschi erano inspiegabilmente e ostinatamente vivi". La voglia di

combattere dei parà tedeschi del II battaglione del 4° reggimento

paracadutisti comandati dal maresciallo Nedhoff riuscì quindi a respingere il

primo attacco della fanteria alleata, per di più (come già era accaduto sul

Monte) i Tedeschi avevano tratto vantaggio tattico dal bombardamento, potendo

sfruttare le macerie come bunker. A ciò si aggiunga che i grandi crateri

scavati dalle esplosioni delle bombe risultavano degli ostacoli invalicabili

per i carri armati americani. Con uno sforzo immenso i Neozelandesi riuscirono

comunque a conquistare i due terzi di Cassino entro la sera del 15,

combattendo metro per metro. Ma inopinatamente quella stessa sera ricominciò

a piovere e la 4ª divisione indiana fu bloccata mentre stava per dare l’ultimo

assalto all’altura principale. Questo mutamento delle condizioni

metereologiche fu molto gradito dai Tedeschi che ebbero il tempo necessario

per far arrivare da Fontana Liri e Roccasecca l’11ª compagnia del 3°

Reggimento paracadutisti: l’ordine per il capitano Rennecke era quello di

resistere fino all’ultimo uomo. Il 16 e il 17 gli Alleati cercarono in ogni

modo di sfondare lungo la Casilina e soprattutto occupare il resto di Monte

Cassino. I tedeschi da parte loro cercavano in ogni modo di rimanere attaccati

a quella fettuccia di Cassino che era ancora in loro possesso per evitare lo

sfondamento del fronte. Nonostante l’impiego di carri armati i neozelandesi

non riuscirono a far sloggiare i paracadutisti di Heidrich dall’ Hotel

Excelsior che era il portale d’accesso alla strada statale. In compenso i

neozelandesi la sera del 17 riuscirono a occupare la stazione ferroviaria di

Cassino. Per il 19 era prevista un’altra spallata alleata in direzione dell’

Excelsior, ma Heidrich fu più svelto di Freyberg e lanciò i suoi

paracadutisti al contrattacco; Freyberg fu colto di sorpresa dalla

controffensiva tedesca, e decise di annullare l’offensiva. Anche sulle

pendici di Monte Cassino i Tedeschi resistevano a meraviglia: la mattina del

19 una fila di carri armati americani riuscì ad arrivare fin quasi alle

macerie dell’Abbazia, i Tedeschi in un primo tempo rimasero sorpresi, ma poi

reagirono con la loro consueta determinazione e distrussero nove carri armati.

Il 19, preso atto delle difficoltà incontrate dalle truppe

nel tentativo di sfondare le linee tedesche, i comandanti alleati

considerarono l’ipotesi di porre fine all'attacco per consolidare il terreno

conquistato in quei giorni che sarebbe stato utilissimo per l’offensiva di

primavera. Per gli Alleati era ora di vitale importanza riuscire a

disimpegnare i Gurka (truppe indiane) che, dopo l’arresto dell’offensiva,

erano rimasti isolati sui crinali della collina dell’impiccato, su per le

pendici del Monte Cassino. Per far questo furono fatti due sbarramenti di

artiglieria, cosicché i Gurka cominciarono a ridiscendere la collina. Ma la

storia non fu così semplice, infatti i soldati indiani a un certo punto

andarono a finire dritti verso una postazione di tedeschi, e vistosi perduti

decisero di farsi passare per feriti. Vi era infatti un accordo cavalleresco

(tra Wehrmacht e Alleati) secondo il quale si permetteva al nemico di

recuperare i feriti e riportarli verso le proprie linee: capitò per esempio

che i Tedeschi andassero a raccogliere i propri feriti e li potessero

trasportare grazie alle barelle degli Alleati restituendole poi il giorno

dopo. Ebbene i Gurka sfruttarono questa possibilità avvolgendosi in vistosi

bendaggi: badate che stiamo parlando di circa 400 uomini e i Tedeschi, che

proprio cretini non erano, al passaggio di uno degli ultimi gruppuscoli di

Indiani fecero sapere che da quel momento in poi avrebbero controllato l’entità

delle ferite…. Sia come sia, i Gurka si portarono in salvo e in questo caso

si può plaudire al barlume di umanità rimasto nell’inferno di quei

drammatici giorni.

Il 23 Freyberg decise per la sospensione dell’offensiva;

la seconda battaglia di Cassino combattuta tra anfratti, cantine, case

diroccate , cespugli era costata agli Alleati, secondo quanto scrisse

Churchill, 2400 uomini, quasi altrettanto ingenti furono le perdite per i

Tedeschi. Le truppe erano stanche e abbisognavano di riposo ( le due divisioni

neozelandesi furono smembrate) in attesa dell’ offensiva di primavera.

Sulla battaglia di Cassino è molto significativo ciò che

scrisse il Generale Alexander in risposta a un dispaccio inviatogli dal Primo

Ministro inglese Winston Churchill che gli chiedeva delucidazioni sul perché

" questa vallata -(quella del Liri) – rappresenti l’unico

fronte contro cui continuate a dar di cozzo. Ormai in questo settore si sono

logorate 5 o 6 divisioni". Alexander replicò così: " Lungo tutto

il fronte principale, dall’Adriatico alla costa tirrenica, soltanto la

vallata del Liri porta direttamente a Roma e offre un terreno adatto allo

spiegamento della nostra superiorità in fatto di artiglieria e di mezzi

corazzati. La grande strada statale denominata <<n.6>> è la sola

che dalle montagne dove ci troviamo si addentra nella valle. Lo sbocco nella

pianura è dominata dal Monte Cassino su cui sorge il monastero. Ripetuti

tentativi sono stati compiuti per aggirare il colle dell’Abbazia da nord, ma

sono falliti a causa dei profondi burroni, delle scarpate rocciose che

consentono la manovra soltanto a reparti relativamente piccoli di

fanteria". Alexander, sempre nello stesso messaggio a Churchill,

spiegava altrettanto precisamente anche il mancato conseguimento degli

obiettivi prefissatisi da Freyberg nella seconda battaglia di Cassino: "i

danni arrecati alle strade di Cassino dai bombardamenti furono così imponenti

che ne risultò gravemente ostacolato l’impiego dei carri armati e di ogni

altro mezzo da combattimento. La tenacia dei paracadutisti tedeschi è davvero

eccezionale, ove si consideri che sono stati sottoposti al più grande

concentramento di fuoco mai prima attuato, per ben sei ore, ad opera dell’intera

aviazione del Mediterraneo e di gran parte dei nostri 800 pezzi d’artiglieria.

Stento a credere che vi siano altre truppe al mondo che avrebbero potuto

resistere a tale tempesta di fuoco e poi passare all’attacco con la ferocia

da essi dimostrata". Questo carteggio tra Churchill e Alexander era

del 20 marzo 1944.

La situazione alla fine della seconda battaglia di Cassino

vedeva gli Alleati in possesso di quasi i ¾ della città, ma i Tedeschi

continuavano a controllare tutta la valle dal Monte. Per riprendere a

combattere gli Alleati aspettavano la primavera, quando si sarebbe sciolta la

neve sui monti e il terreno si fosse rassodato, cosicché avrebbero avuto a

disposizione un fronte più vasto per schierare forze ancora più ingenti di

quelle allineate da Freyberg.

LA TERZA BATTAGLIA ( 11 – 20 MAGGIO) –

Prima

di intraprendere la nuova offensiva, il generale Alexander riorganizzò tutto

il fronte Alleato, operazione che richiese circa due mesi di tempo necessario

affinché le truppe si riposassero dagli immani sforzi a cui erano state

sottoposte nei mesi precedenti. La nuova offensiva di primavera fu denominata

Diadem e prevedeva uno schieramento di truppe mai visto precedentemente sul

fronte di Cassino. Il piano d’attacco era stato preparato dal generale

britannico John Harding (uno dei più brillanti tattici dell’esercito di Sua

Maestà che in precedenza aveva architettato la difesa inglese nella battaglia

di Tobruk contro l’Africa Korps di Rommel), che aveva stabilito la

necessità di godere di una superiorità di fanteria quantificata in tre

uomini contro uno per avere qualche ragionevole speranza di aprire una breccia

nell’accanita linea difensiva tedesca. Harding calcolò che la forza d’attacco

alleata sarebbe dovuta essere di 12 divisioni, divise in 4 corpi d’armata:

due per sfondare il fronte e due per l’inseguimento dei Tedeschi. Infatti l’obiettivo

degli Alleati, una volta liberata Cassino, era quello di tagliare la ritirata

alle divisioni della Wehrmacht in modo tale da non doversele ritrovare davanti

nel proseguo della guerra. Alexander era in ogni caso convinto che gli Alleati

avrebbero tratto vantaggio, più che dal numero di divisioni a loro

disposizione, dallo stato di incertezza vissuto dai Tedeschi, che non

riuscivano a prevedere da dove sarebbe stato sferrato il nuovo attacco. In

effetti i Tedeschi non credevano molto all’ipotesi che gli Alleati avrebbero

cercato di sfondare il fronte di Cassino, visto che già due volte avevano

sbattuto il muso sulla linea Gustav. Gli Alleati avevano lasciato credere ai

Tedeschi di ritenere inespugnabile la Gustav, e quindi di ritenere necessario

un ulteriore sbarco a nord di Roma: con tutta probabilità a Civitavecchia.

Per rendere più credibile questa falsa notizia, gli Alleati avevano spostato

il corpo canadese, rinforzato dalla 36ª divisione U.S.A., nella zona tra

Napoli e Salerno, dove venivano addestrate le truppe alle tecniche anfibie.

Ovviamente l’ufficio informazioni degli Alleati non mancò di far sapere la

notizia ai tedeschi, i quali si fecero ingannare dal depistaggio degli

Alleati, che godettero anche di una circostanza fortunata: il Generale Senger,

convinto che l’attacco sarebbe avvenuto non prima del 24 maggio, si era

preso una licenza e si trovava in Germania ( singolare coincidenza con quanto

avverrà poco meno di un mese dopo in Normandia: il 6 giugno, giorno dello

storico sbarco, anche Rommel si trovava in Germania in licenza).

L’operazione Diadem era quindi articolata in tre fasi:

1. espugnare la linea Gustav, prima che Kesselring capisse

di essere stato aggirato dalla falsa minaccia dell’attacco anfibio a nord di

Roma;

2. la distruzione della linea Hitler (quella che andava da

Pontecorvo a Piedimonte), posta 10 km indietro rispetto alla Gustav, prima che

i tedeschi potessero trincerarvisi;

3. una volta sfondato il fronte tagliare le comunicazioni

della Xª armata tedesca all’altezza di Valmontone e di fatto farla

prigioniera.

Prima di sferrare l’offensiva gli Alleati dettero vita

all’operazione Strangle (che significa strangolare) che consisteva nel

bombardare a tappeto le comunicazioni terrestri nemiche affinché si

interrompessero, così da costringere i Tedeschi a ritirarsi per mancanza di

rifornimenti. In sei settimane Strangle provocò gravi danni: il traffico

ferroviario a nord di Roma fu bloccato dal bombardando degli snodi principali,

dei ponti e dei viadotti. Tuttavia i Tedeschi, per rimediare ai danni

provocati alla linea ferroviaria, trasferirono i rifornimenti sugli automezzi

facendogli viaggiare di notte. Strangle non si era però rivelata del tutto

inutile, infatti i rifornimenti tedeschi alla lunga si rivelarono

insufficienti per la lunga e aspra battaglia che gli attendeva.

Dopo tutte queste schermaglie intorno alle 23 dell’ 11

maggio, dopo che per tutta la giornata le artiglierie avevano stranamente

taciuto, gli Inglesi dell’ 8ª Armata sferrarono l’attacco sul Garigliano,

mentre i Polacchi del generale Anders attaccavano lungo i crinali a nord –

ovest di Monte Cassino, i Francesi di Juin sui monti Aurunci e gli Americani

di Clark sul fronte costiero. Lo spiegamento delle forze in campo sul fronte

lungo 30 km era portentoso: come auspicato dal gen. Harding gli Alleati

schieravano la bellezza di 16 divisioni contro le 6 della Wehrmacht,

appoggiate da circa 2000 cannoni e da circa 1000 aerei, mentre i Tedeschi non

avevano ancora completato le manovre difensive sul fronte di Cassino.

A ogni modo la mattina del 12, a una prima verifica dei

risultati ottenuti, gli Alleati constatarono di essere stati bloccati su tutto

il fronte: l’incubo dell’inespugnabilità della Gustav persisteva

tenacemente. Alle 14 del 12 fu bloccato l’attacco della divisione polacca

"carpatica" sul monte Calvario: essi avevano ingaggiato un furioso

corpo a corpo con i paracadutisti di Heidrich e, pur disponendo di un

soverchiante vantaggio numerico, i loro due battaglioni non riuscirono ad

avere ragione di 732 berretti verdi tedeschi. Questo ennesimo bagno di sangue

non fu però inutile: i Tedeschi per resistere alla violenta spallata dei

polacchi erano stati costretti a concentrarsi su Monte Cassino, allentando la

pressione sul fondo valle, dove gli Inglesi e Gurka Indiani ebbero tempo per

ampliare le teste di ponte. Lavoro necessario per permettere il passaggio dei

carri armati, di cui finalmente si poté fare largo uso, anche per le

favorevoli condizioni atmosferiche. Quindi i Tedeschi cominciavano finalmente

a cedere: il 14 le truppe marocchine del generale Juin, specializzate nella

guerra di montagna, (i famigerati Goumiers che si macchiarono di nefandezze,

come stupri indiscriminati e mutilazioni di cadaveri, che i Tedeschi mai

avevano perpetrato, perlomeno sul fronte cassinate) penetrarono lungo il corso

del Garigliano, occupando S. Ambrogio e S. Apollinare. Nel frattempo

Kesselring il 13 riuscì a far arrivare un'altra divisione al fronte, ma la

bilancia stava ormai pendendo dalla parte degli Alleati. Intanto gli Americani

della Vª armata avevano inferto un colpo mortale alle due divisioni tedesche

schierate a sud della Valle del Liri e fu lì che la linea Gustav cominciò a

sfaldarsi. Kesselring, allora, il 15 impegnò tutte le sue riserve a Cassino:

voleva ritardarne la caduta per poi ritirarsi dietro la linea Hitler. Ma gli

Alleati avevano attraversato in più punti il Garigliano e raggiunta in più

parti la Casilina (la famigerata statale n°6): Cassino aveva le ore contate.

Infine il 17 i Polacchi attaccarono per l’ennesima volta le rovine dell’Abbazia.

I soldati della 5ª divisione "Kresowa" puntarono la cresta del

fantasma e Colle S. Angelo mentre i "Cacciatori dei Carpazi"

cercavano di prendere Massa Albaneta e Monte Calvario: ancora una volta i

paracadutisti tedeschi reagirono con incredibile veemenza all’attacco.

Tedeschi e Polacchi combatterono all’incirca per dieci ore, le perdite

furono altissime da una parte e dall’altra, ma la battaglia era praticamente

finita: Kesselring informato che il corpo canadese era sul fronte di Cassino e

non a Salerno, dopo un serrato colloquio telefonico con von Vietinghoff

ordinò l’abbandono di Cassino e la ritirata sulla linea Hitler. I Tedeschi

si erano battuti fino all’ultimo, anche quando le sorti della battaglia

erano ormai segnate: della prima compagnia paracadutisti che per sei giorni si

era trovata nel centro del ciclone dell’offensiva alleata sul monte

Calvario, erano sopravvissuti un ufficiale, un sottufficiale e un soldato.

La mattina del 18 nessun tedesco era tra le macerie del

monastero, dove sventolarono gli stendardi delle truppe alleate che tanto

avevano combattuto in quei luoghi, contemporaneamente la 4ª divisione

britannica rastrellava Cassino: dopo 224 giorni dall’ 8 settembre era finita

l’occupazione tedesca. Ma nella zona i combattimenti continuarono, l’ultima

grande offensiva nella Valle del Liri fu lanciata il 24 dal contingente

canadese dell’8ª armata che puntò decisamente su Ceprano, i Tedeschi

comunque non erano in rotta, anzi la loro ritirata ebbe anche un certo ordine

e la 10ª armata riuscì a sfuggire alla cattura. Gli alleati arrivarono a

Roma il 4 giugno, ma l’aver perso l’occasione di chiudere in una sacca le

divisione tedesche fu un errore determinante, che farà protrarre la guerra in

Italia per un altro anno.

epilogo

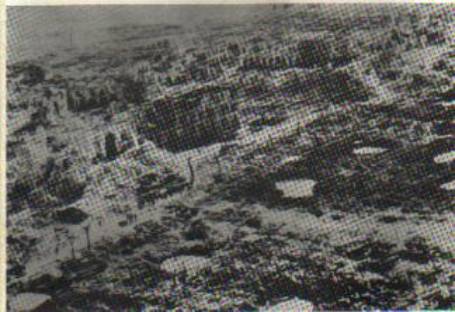

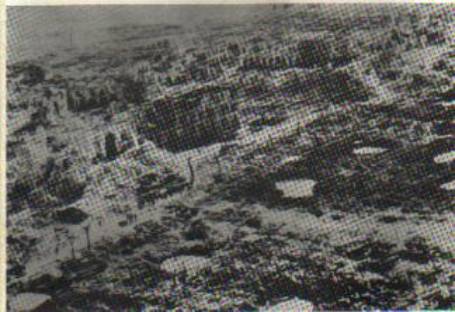

– Alla fine di tutto di Cassino non restava più niente, nell’accezione

più letterale del termine. I bombardamenti aerei e i martellamenti delle

artiglierie prima, i combattimenti tra i soldati metro per metro poi, avevano

reso Cassino una zona desertica: era stata cancellata dalla cartina

geografica, nessun termine è tanto efficace quanto alcune immagini. In quella

epica e drammatica battaglia sul terreno rimasero i corpi di 22000 Tedeschi e

23000 Alleati : una carneficina.

Gli Alleati riuscirono a sfondare il fronte di Cassino

soprattutto grazie alle illimitate risorse degli Stati Uniti, la cui industria

poteva lavorare a pieno ritmo senza l’incubo di avere la guerra in casa.

Questo permise agli Alleati di poter sostituire in continuazione uomini e

mezzi e anche di rifornirli adeguatamente. A ciò aggiungiamo il fatto che gli

Alleati avevano il controllo completo dell’aria e del mare, quindi i

Tedeschi erano pressoché in trappola; la loro fine era segnata, eppure si

batterono con una tenacia e un valore encomiabile: i riconoscimenti che

provengono da Churchill, Clark e Alexander sono assolutamente non di parte. La

tragica follia e abnegazione di quei straordinari combattenti sfugge a

qualsiasi analisi. Avevano l’ordine di combattere e lo fecero fino a quando

hitler non si suicidò: la guerra finirà infatti dopo altri 11 atroci mesi di

guerra. La forza dei tedeschi fu il grande addestramento della sua fanteria,

la Wehrmacht, che combatté ostinatamente fino alla fine, e tra l’altro

riuscì a ritirasi in buon ordine, senza mai arrivare al collasso.

Strategicamente gli Alleati avevano puntato molto sugli

effetti dei bombardamenti a tappeto, questo nella speranza di rendere

inefficaci le difese tedesche e quindi di dover pagare un prezzo non troppo

alto in vite umane. Ma l’evoluzione delle tre battaglie non andò così,

anzi: i massicci bombardamenti produssero inopinatamente un vantaggio per i

Tedeschi, che abilmente trasformarono le macerie in trincee inespugnabili per

otto mesi, costringendo gli Alleati a combattere casa per casa e di

conseguenza a perdere molti uomini.

Si è scritto del valore dei soldati tedeschi; questo non

fa sicuramente dimenticare e passare in second’ ordine lo straordinario

comportamento delle armate alleate: Americani, Inglesi, Indiani, Neo Zelandesi

e Polacchi vinsero quella sanguinosissima battaglia grazie a una tenacia

eroica.

Montecassino, un nome, un monastero a metà dimenticato da

qualche parte a sud di Roma ? No, un inferno, così indescrivibile che neppure

l’uomo più ricco di fantasia saprebbe dipingerne l’orrore. Un posto dove

i morti muoiono cinque volte. Il paese della fame, della sete e della morte.

Un cimitero per giovani dai venti ai trent’anni. Che cos’è la cosa

peggiore? Il fuoco? La fame? La sete? Le baionette luccicanti, l’olio

bruciante dei lanciafiamme? O gli enormi topi grossi come gatti? Non lo so. Ma

quel che né io né gli altri combattenti di Montecassino dimenticheremo mai,

è la puzza. L’odore dolciastro di cadavere e di cloro; la puzza di

Montecassino.

Nove colonne su dieci di rifornimenti restavano preda della

morte. Si può mangiare la corteccia, le foglie, ma la sete! Ci battiamo come

bestie feroci attorno alla buca di una granata riempita d’acqua. Un branco

di topi beve golosamente. Lanciamo loro una bomba a mano per disperderli e,

senza aspettare altro, ci precipitiamo e beviamo, beviamo!

Questa è Montecassino , la montagna sacra.

(SVEN HASSEL – Gli sporchi dannati di Cassino).

BIBLIOGRAFIA*

BOEMLER R., Monte Cassino, Castoldi e Baldini,

Milano 1964, Cassino, 1979

CHURCHILL WINSTON, Storia della seconda guerra mondiale,

Mondadori, 1965

DELLA SCIENZA ALIDA, Cassino nella bufera della 2ª

guerra mondiale, Tipografia Pontone

GROSSI TANCREDI, Il calvario di Cassino, Libreria

Lamberti editrice

HASSEL SVEN, Gli sporchi dannati di Cassino ,

Longanesi & C.

IZZI DE VINCOLIS MARIO, Ai margini della linea Gustav

Tipografia Pontone Cassino

Jadecola Costa, Vicende più o meno note verificatesi a

Roccasecca durante la seconda guerra Mondiale, Amministrazione comunale di

Roccasecca

Kesselring, memorie di guerra, Garzanti, Milano,

1954

LECCISOTTI T, Montecassino,Vallecchi, 1945

Liddel hart B.H, Storia militare della seconda guerra

mondiale, Mondadori

MORDAL, Cassino, Amiont dumont, Paris, 1952.

N.d.A.: Questo lavoro è debitore ai molti testi consultati

che ne hanno permesso la stesura: in particolare al volume di Alida Dell’Ascenza,

citato in bibliografia. Alcuni testi ivi citati non sono purtroppo reperibili

in commercio.