|

Al Cinema con Gianni

Quattro film visti e recensiti da Gianni, buona visione!

Appaloosa

REGIA: Ed Harris CON Ed Harris, Viggo Mortensen, Jeromy Irons, René e Zellwegger DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

Nell’eterna lotta tra il bene il male i metodi usati nel vecchio West erano spicci. Come si vede già nella prima sequenza. Uno sceriffo e i suoi due aiutanti vanno nel ranch di Randall Bragg (Jeremy Irons, il cattivo di turno) per arrestare due suoi uomini. Il boss non ci pensa su due volte, prende e spara ai tre tutori della legge. I notabili della città ( quattro tipi untuosi) allora ingaggiano due pistoleri come sceriffi. Sono Virgine Cole (Ed Harris) ed Everett Hitch (Viggo Mortensen) due leggende viventi, temuti e rispettati per la velocità con cui usano le loro colt e i loro fucili a doppia canna. Il loro compito è ripulire la zona da Bragg e dai suoi scagnozzi, per farlo ottengono un mandato illimitato, che ricorda quello del dittatore in voga nella Roma antica pre imperiale. Tra Virgine ed Everett da un lato e Bragg dall’altro nasce un conflitto epico, costellato di sparatorie, fughe, duelli. Se fosse tutto qui Appaloosa sarebbe ben poca cosa. E invece no. perché Harris sviluppa ed esplora sulla base del western una bella parabola sull’

apparenza (quella delle fucilate, e dei dialoghi stringati tra pistoleri) e sull’ essenza ( quella del duello tra lo spirito e la materia) abbattendo l’archetipo classico del genere che niente svela del personaggio, se non il preciso ruolo che svolge nella storia. Brilla la figura femminile interpretata con ironia dalla Zellwegger. Una donna emancipata e libera, sfacciata e romantica: decisa a vivere intensamente ogni minuto della vita. In Virgine trova la sicurezza, ma senza rinunciare a fugaci, quanto divertenti avventure. Altro aspetto che conquista in Appaloosa è la prova degli attori. Tre mostri sacri come Harris, Mortensen (che bissano la felice alchimia innescata in A History of Violence di Croneberg) e Irons rivaleggiano a colpi di classe ed è un piacere assistere alla loro performance. Irons svetta di poco sugli altri due per come tratteggia il carattere del cattivo (una sorta di Innominato manzoniano); Bragg non è solo un bandito zotico, ma un uomo che ama soprattutto il potere e che è disposto a tutto per ottenerlo. Se all’inizio per raggiungere la propria meta gli basta solo il fucile, nell’epilogo lo ritroviamo trasformato, capace di incantare ed irretire con buone maniere; trucchi dietro ai quali riaffiora la sua natura luciferina. Apparenza e sostanza, per l’appunto. Appena meno scintillante, di Irons è Mortensen, il suo vicesceriffo Everett è prima ancora di un inesorabile pistolero, un uomo leale e consapevole ( “ Pensate che uno che fa il pistolero non sia pazzo” dice ad un certo punto). Alla base della riuscita della pellicola (tratta dal romanzo omonimo di Robert B. Parker) c’è la regia di Harris, lineare nel raccontare la vicenda, innovativa nel fornire un sottotesto ad un genere, il western, che ne fa quasi sempre volentieri a meno. Harris con sagacia non appesantisce l’atmosfera, anzi sparge buone dosi di ironia che impediscono di scivolare nella retorica e la mescola finale da vita ad una ricetta appetitosa, apprezzabile da palati eterogenei.

Ti amerò sempre

REGIA: Claude Philippe

CON: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein

Il cinema è capace di accendere emozioni, a volte scomode, a volte devastanti. Questo è il caso della struggente pellicola di Philippe Claudel, che conquista già dalla prima inquadratura. In una sala di transito di un aeroporto ( classico non luogo, dove l’annullamento della persona è tangibile quanto il freddo provocato da una secchiata d’acqua gelata in pieno inverno) una donna è seduta ad un tavolo, si accende una sigaretta e aspetta; intorno a lei il deserto, non c’è anima viva. Fuori il cielo è grigio, le nuvole sono basse, la donna è in attesa di qualcuno che la vada prendere. I primi piani lasciano trasparire uno sguardo incerto, un passato pesante si cela dietro le guance lievemente incavate. La donna si chiama Juliette (Kristin Scott Thomas, bravissima) da quindici anni ha troncato ogni legame con la propria famiglia. Perché?

Perché quando si è passato questo tempo in carcere per aver ucciso il proprio figlio di sei anni, non ci si può aspettare altro che la propria vita sia inghiottita dall’oscurità. È Juliette stessa a non essersi perdonata, come dice ad un certo punto: “ho messo al mondo una persona e l’ho condannata a morte”. Eppure, qualcuno a Juliette vuole ancora bene, è la sorella, Lia (Elsa Zylberstein) che l’accoglie nella propria famiglia, anche se deve poi combattere ogni giorno con il marito Luc, che non accetta la presenza della cognata, una sorta di portatrice insana di qualcosa di orrendo ed indicibile. Ma il tempo passa, la nebbia si dirada, gli arcani vengono a galla, Juliette forse non è il mostro che i più pensano che sia. È solo una madre che in sublime atto d’amore ha posto fine ad una vita progressivamente spezzata da una natura che a volte sa essere cieca e feroce. Ti amerò per sempre è una riuscita parabola sull’isolamento, sulla rinascita e sulla comprensione. Tanto contribuisce alla riuscita del dramma l’empatia tra le due protagoniste, che viaggiano in un crescendo emotivo che sboccia in una scena di grande intensità (magistralmente costruita nella sceneggiatura, e consacrata dalla bravura della Scott Thomas e della Zylberstein) che è la catarsi a cui si giunge dopo una lunga serie di silenzi, di parole non dette, di sguardi distolti.

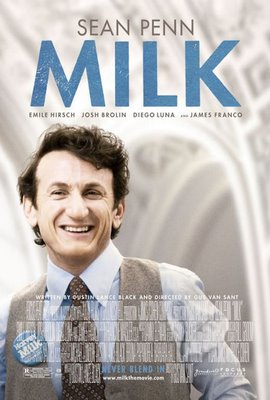

Milk REGIA: Gus Van Sant CON: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna, James Franco DISTRIBUZIONE: BIM

Non tolleranza, ma pari dignità; non diversità ma libertà di vivere secondo la propria natura; non depravazione, ma libertà sessuale: tre concetti che ancora fanno fatica a radicarsi nella società civile. L’omosessualità è percepita sempre come una minaccia latente in larghe fette delle comunità.

Ben venga, allora, quest’opera di Gus Van Sant che narra la vita del primo attivista gay americano giunto a ricoprire nel 1978 una cara pubblica negli Stati Uniti, Harvey Milk ( Sean Penn). Siamo negli anni settanta a San Francisco, è lì che nasce una delle prime comunità gay del mondo. All’inizio vengono visti solo come un branco di pervertiti, poi uno di loro (Harvey Milk) capisce che serve organizzare un movimento per contrastare le violenze della polizia, dei prepotenti, della chiesa: in una parola dei “normali”. Manifestazione dopo manifestazione, lotta dopo lotta, marcia dopo marcia, Milk riesce (al terzo tentativo) a farsi eleggere nel consiglio del Municipio di San Francisco. La sua parabola di politico ( scaltro e discretamente spregiudicato) viene però arrestata dai colpi di pistola sparatogli da dal consigliere Dan White (Josh Brolin), omofobo e cattolico integralista. Il biopic di Van Sant è disegnato con matita dal tratto leggero, il regista preferisce affidare alla narrazione dei fatti il compito di comunicare il suo pensiero e ( a parte la scena del sottofinale, quella dell’assassinio di Milk, in cui scivola in una descrizione dalle tinte melò) rinuncia ad orpelli e barocchismi che spesso ornano i suoi film.

Qui la regia è semplice, le immagini sono scarne, spesso vengono usati materiali di repertorio, quello che deve passare è infatti il messaggio e soprattutto deve raggiungere una platea il più vasta possibile. Il racconto è affrontato in flashback ( Milk registra una sorta di testamento politico, temendo di essere ucciso) per poi saltare al tragico epilogo, attraverso un’elegante ellissi narrativa. Piace e convince la prova di Penn, capace di infondere alla maschera indossata la naturalezza necessaria a non far apparire Milk una macchietta o un’icona sacra. No Milk è stato un uomo che ha lottato (pagando con la vita) per i suoi ideali, quella di dare pari dignità ai gay. Il momento saliente della pellicola è la lotta intrapresa da Milk e dal suo movimento contro l’approvazione di una legge che voleva licenziare tutti gli insegnanti omosessuali in quanto corruttori (sic!). Questa legge era frutto dell’ondata di fondamentalismo religioso (nel caso specifico non rappresentato dalla chiesa cattolica, ma da quella evangelica) che spinse anche molti notabili del Partito Repubblicano ( ma non Ronald Reagan, come si evince da immagini di repertorio) a dichiarare guerra agli “empi che vanno contro la legge di Dio”, una legge che, detto per inciso, nessun Dio ha mai postulato

La siciliana ribelle

REGIA: Marco Amenta CON: Veronica D’Agostino, Gerard Jugnot, Primo Reggiani DISTRIBUZIONE: Istituto Luce

Un pugno alla stomaco che arriva sull’onda di una lunga scia di sangue: non lascia niente all’immaginazione La siciliana ribelle, primo lungometraggio diretto da Marco Amenta. Se cercate un’ eroe romantico, o un’antieroe stile Marlon Brando ne Il padrino lasciate perdere, non è questo il film che fa per voi.

Se viceversa cercate una storia, ispirata a tante storie vere (ed in particolare ad una, quella di Rita Atria), invece l’opera di Amenta è da non perdere; per il suo linguaggio asciutto, realistico, per la sua rappresentazione disillusa ma non priva di speranza. Amenta non mette in scena una storia particolare, ma la Storia; quella che a cavallo tra gli anni ottanta e novanta ha insanguinato mezza Sicilia. Una Storia che serba la memoria di gente come Rocco Chinnici, Ninni Cassarà, Boris Giuliano, Peppino Impastato, Beppe Fava, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutti accomunati da una convinzione, quella che la legge va rispettata e applicata ovunque, senza zone franche. E come Rita Mancuso ( intrepretata dalla sorprendente Veronica D’Agostino) un’adolescente che non per scelta etica (a differenza dei magistrati, giornalisti e poliziotti sopracitati) ma di vendetta decide di alzare il sipario sul palcoscenico dove si svolge uno spettacolo che non ama avere un pubblico vasto: quello messo in scena dalla Mafia. Siamo nella Sicilia degli anni ottanta, in un paese di provincia si scatena una faida. A rimetterci la pelle sono prima il padre e poi il fratello di Rita, entrambi esponenti di spicco della cosca che controlla quel territorio. Rita decide allora che l’unica maniera per ottenere giustizia è quella di rivolgersi al Procuratore antimafia ( interpretato da Gerard Jugnot, che disegna un personaggio chiaramente ispirato a Paolo Borsellino, ma la cui barba ricorda anche Falcone). Rita nella sua sfida è una moderna Antigone, l’eroina sofoclea che mette la morale al di sopra delle regole sociali. Ma attenzione. Per Rita lo Stato con cui duellare è quello messo su dalla Mafia ( con decisivi appoggi da parte di frange disoneste di quell’altro Stato, quello legale). Lo scontro narrato da Amenta non raggiunge mai toni epici, perché l’epica nulla condivide con sgozzamenti, incaprettamenti, agguati, depistaggi; al contrario è una fotografia: restituisce cioè quello che vede, senza abbellimenti o cammufamenti.

L’architrave su cui poggia l’opera di Amenta è lo sguardo di Rita, uno sguardo fiero e attento, attraverso i suoi occhi vediamo lo svolgersi degli eventi. Ma soprattutto attraverso quello sguardo vediamo mutare la coscienza di Rita che pian piano apre gli occhi ( è il caso di dirlo) sul mondo di cui ha fatto parte. La scena clou, quella dove vediamo il compimento della liberazione di Rita, è un drammatico dialogo con la madre, donna che ha sempre accettato supinamente le leggi non scritte di Cosa Nostra. In questo aspro scontro che avviene sulla spiaggia spazzata dal vento di Torvaianica (vicino Roma, dove la ragazza è stata trasferita dai carabinieri) in un alba fredda ed indecisa, avvolta da un’atmosfera plumbea, Rita grida in faccia alla madre per tre volte: “ adesso io sono libera”. In questa libertà si coglie anche l’emancipazione femminile raggiunta da Rita, emancipazione che ribadisce l’analogia con Antigone. L’epilogo della vicenda sarà tragico, come la Storia registra. Eppure il grido di libertà di Rita echeggia ancora, quando scorrono i titoli di testa.

Gianni Sarro

|