Sito Promozionale di Cultura del Basso Lazio dell' Associazione onlus PRETA Via Sotto le mura snc - 03041 Alvito (FR) p.i. 02194120602

CIOCIARI.COM © pretaonlus 2000-2010 - ciociari @ pretaonlus.it

L’Eco di Roccasecca

Anno 19, n. 90

Aprile 2014

Graziella, Peppinella e... Peppantonio

Figure che nutrirono il mio spirito … e non solo!

La copertina rossa

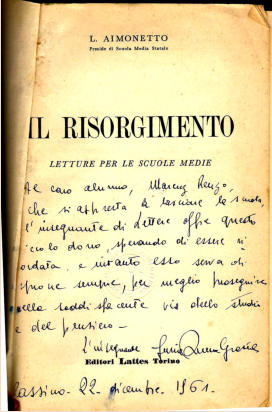

La sua dedica

Eccomi, all’epoca dell’asilo.

Quello di Roma, però. Poco

prima che ci trasferissimo a

Roccasecca

Si, è proprio lei,

la mia Maestra d’asilo

Peppantonio

L’asilo di Peppinella

La cara Professoressa Furia,

che i suoi amici chiamavano Graziella